皆さんこんにちは。ささくれだったあなたの気持ちを穏やかに研ぎ上げる、心の研ぎ師Tomi(@tmkprch)です。

先日、革包丁の研ぎ方をご紹介しましたが、皆さん、「研いでますかーーーーっ!」

この記事では革包丁の日々のお手入れや切れ味を保つメンテナンス方法などをご紹介します。皆さんもぜひ、トライしてみて下さい。

目次

革包丁のメンテナンス道具

まずはメンテナンスをするのに必要な道具類をご紹介します。最初にご紹介するのは「これだけは持っておくべき」という必須アイテムです。

その次にご紹介するのは「有ると便利」なアイテムです。こちらは「そういうものもあるんだ」と今は思っていただければ結構かと思います。

これだけは揃えておきたい道具達

とりあえずこれだけはあった方がいいという道具をご紹介します。

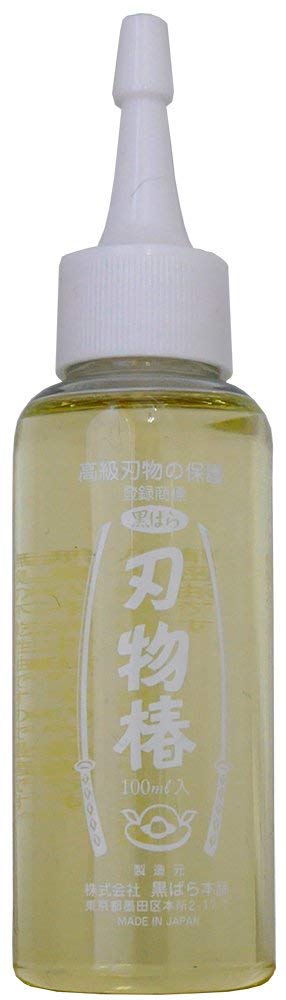

1)刃物お手入れ用油

日々のお手入れに必須のものは、まずこの刃物お手入れ用の油です。とてもよく使いますので作業机の上に常備しましょう。たいていの刃物お手入れ用の油は椿油だと思います。

台所にある油で代用したい場合はオリーブ油を使いましょう。ただ、椿油は他の油と比較しても抜きんでて酸化しにくく、サラサラの液体のまま(不乾性油)という性質を持ちますので、刃物のお手入れに最適です。

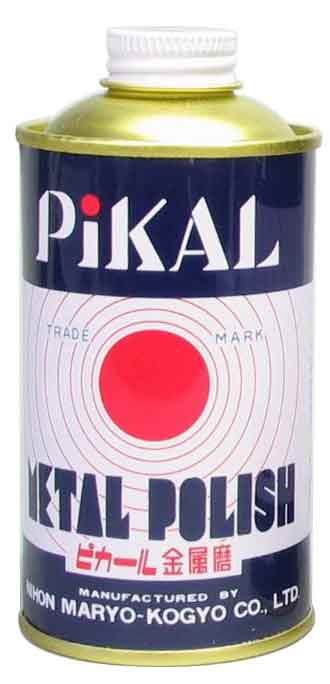

2)ピカール(金属磨)

革包丁の研ぎ方(入門編)でもご紹介したものですね。あの記事では研ぎの簡易仕上げで使いましたが、同じやり方でメンテナンスにも使えますので、研ぎ、メンテナンス両方で役に立つ優れものです。ぜひ入手されることをお勧めします。

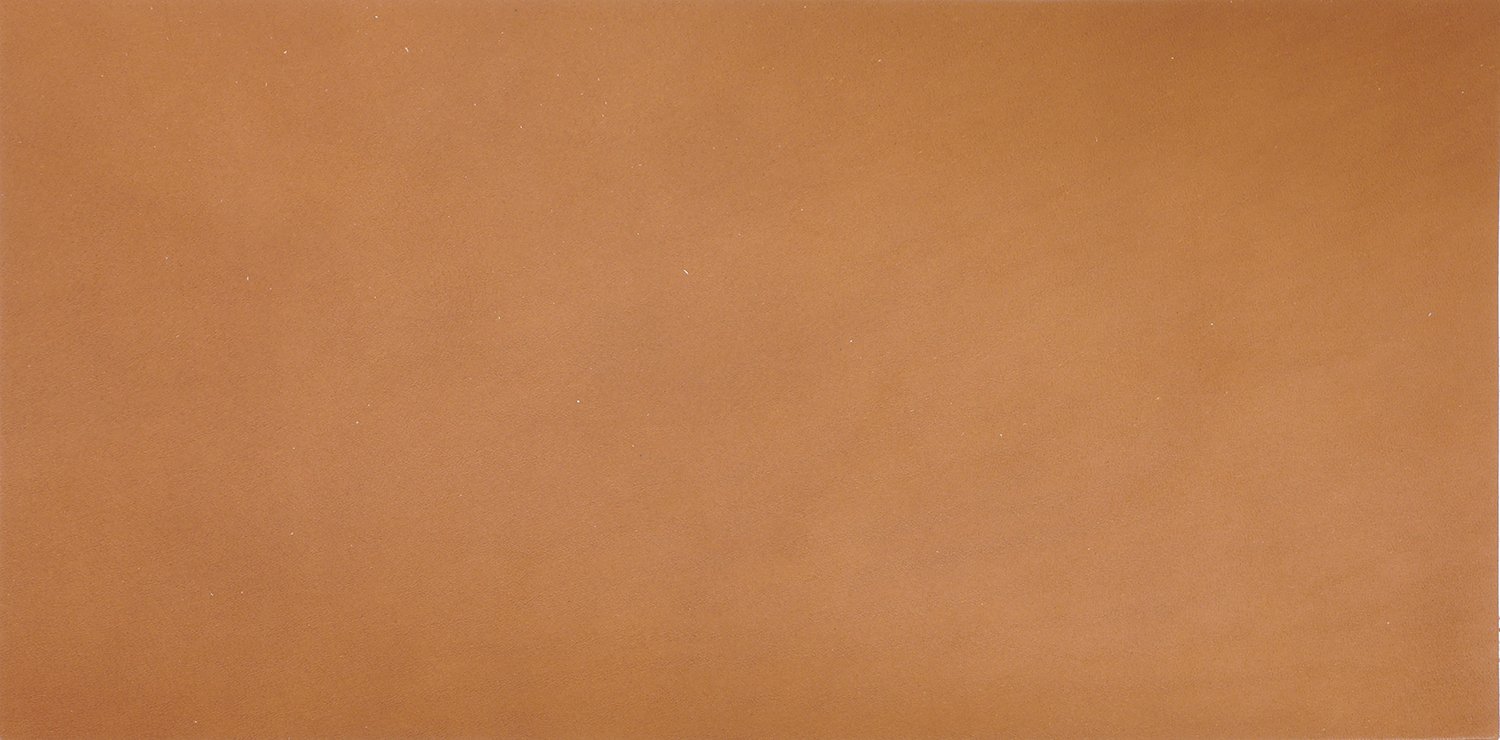

3)床革(革の銀面ではない裏側のみを安く売っているもの)

ピカールと一緒に使います。床革は安いですし使い回しが利くので手に入れておくととても重宝します。なければ少し勿体ないですが普通の銀面付きの革の裏側を使っても結構です。

有ると便利な道具

次にあると便利な道具のご紹介です。

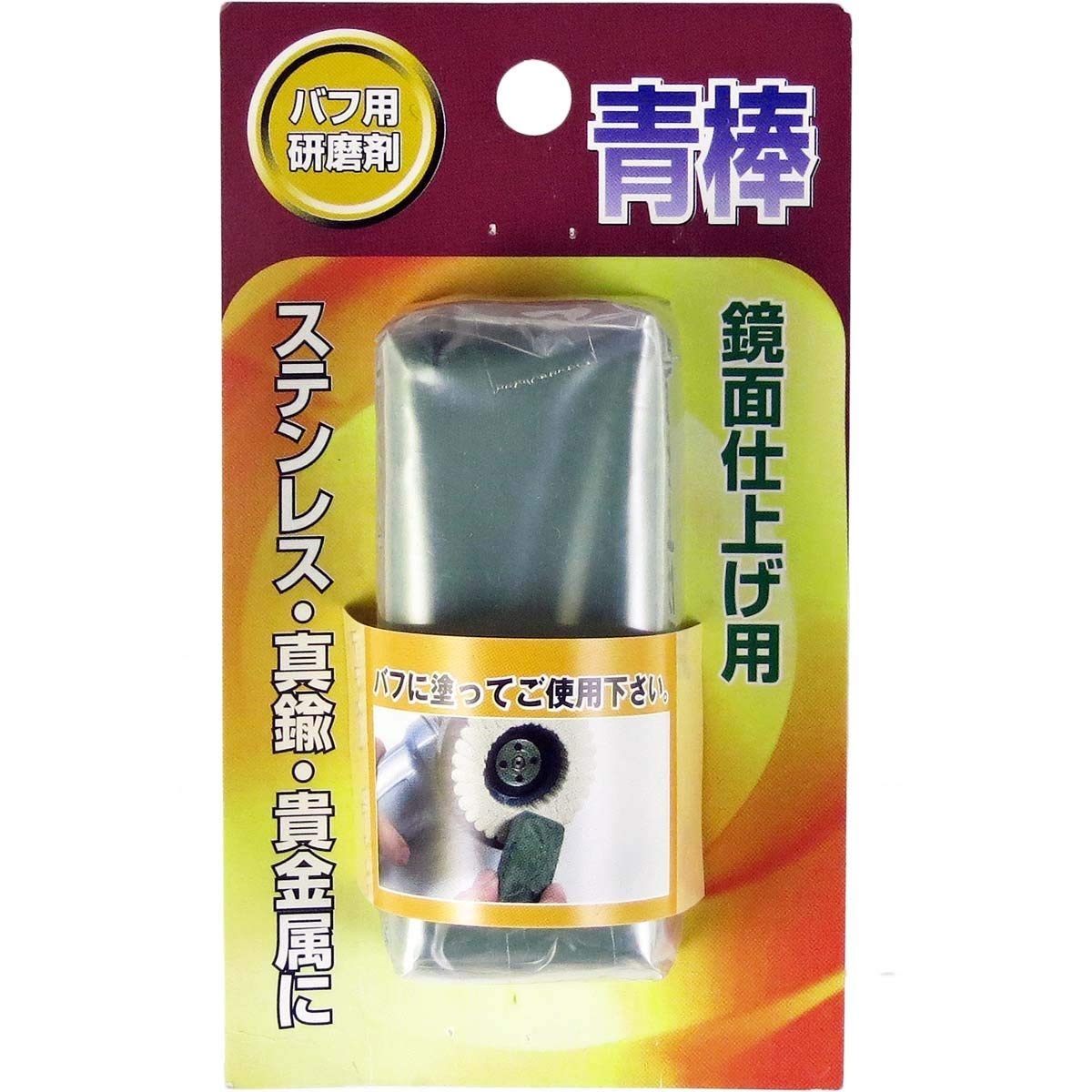

1)ルージュスティック

皆さん、これ見たことありますか?

これは「ルージュスティック」と言いまして、板に床革を貼ったもので、緑色のものは研磨剤です。この研磨剤を床革に塗り込んで使います。

革包丁を使っていて、少し切れ味が鈍ってきたなと思った時にこれがあると、とっても重宝します!もう、あるのとないのとでは雲泥の差ですから、特に革包丁を使って手漉きをされる方は入手されることを強くお勧めします。

自分で簡単に作ることもできますので、後ほどご紹介しますね。

2)油引き

刃物お手入れ用油を革包丁に塗り込むのに、これがあると手を汚さずにうまく塗り込むことが出来て便利です。布で塗り込んでも良いのですが、気を付けないと刃で布ごと手が切れてしまうことがありますので注意が必要です。ダイソーなどの100円ショップでも入手可能です。

メンテナンスのやり方

革包丁を研いだ後、全くメンテナンスをしないのと、日々メンテナンスをしているのとでは切れ味の持ち方におそらく随分と差が出てくると思います。

ここではメンテナンス方法についてご紹介します。

日常のお手入れ

革包丁はオールステンレスでない限り鋼ですから当たり前のようにサビます。サビを防止するためには、研いだ後は元より使う度にこまめに油でお手入れしましょう。

研ぎ終わった後に油、使う前に油を拭き取って使い終わったらまた油!

こんな感じで毎度必ず油で拭く習慣をつけると、サビ防止にもなり切れ味が長持ちすると思います。

こんな風に、革包丁に少しだけ油を出して、布、もしくは油引きで塗り込みましょう。

油引きがあると、こんな風に手を汚さずに塗り塗りできて便利です。

私は下の画像のようにショットグラスに油引きを刺してお手入れ油と一緒に机の上に置いています。使っているうちにいい感じに油引きに油が浸透して、毎回お手入れ油を垂らさなくても済むようになってきますよ。

切れ味が鈍ってきたら

そんな風に日頃のメンテナンスをしていても、やっぱり使っているうちに切れ味は鈍くなります。そうしましたら、ピカールを使って簡易的に刃先を整えてあげるとしばらくの間また切れ味が復活しますので試してみて下さい。

まずガラスのように平らな板のようなものの上に床革を置きます。おもむろにピカールを少し垂らします。気を付けないとドバーっと出ますのでご注意下さい。(大量に出ると匂いもスゴイですから要注意!)

そうしましたら、革包丁の表面の刃の角度がピッタリと革表面に合わせるように注意しながら、矢印の方向へ勢いよく、押しつけながら引きます。

これを何度か繰り返します。この時、必ず矢印方向のみに引いて下さい。押すと革が切れちゃいますから。また、引く時は勢いよくと書きましたが、「シュッ」という感じで引いて下さい。

表面を何度かやったら今度は革包丁を裏返して、裏側をなるべく平らに床革に押しつけたまま、同様に「シュッ」と何度か引きましょう。

そうすると、床革がこんな風に黒くなってきますので、その分革包丁がツルツルになっています。

さあ、革を切ってみて下さい。如何ですか?切れ味が復活していませんか?しばらくしてまた切れなくなってきたら同じ事を繰り返しましょう。でも復活の度合いも段々と低くなってきます。そのうち、これをやっても復活しなくなりますので、そうなったら研ぎ直し、ということになります。

超便利!ルージュスティック

先程のピカールを使った作業と同じことをすぐに出来るのがこのルージュスティックです。

画像の通り、床革が細長い木の台についています。この床革に刃物お手入れ油を塗り込んでその上から緑色の研磨剤を全面が緑色になるまで塗り込みましょう。

上の画像は私の使っているもの(自作)ですが、このように緑の板になります。これを(右利きの人は)左手に持ち、右手に革包丁を握って、先程のピカールの作業と同じように勢いよく引きます。

ルージュスティックのいい所は、いちいちピカールを垂らさずとも磨きたい時にすぐに磨けるところです。そして、先程は勢いよく「シュッ」と引くと言いましたが、ルージュスティックは引く距離も長く、また両手で持って包丁を引けるので「シュパーッ」と引けます(笑)。

ルージュスティックは「有ると便利な道具」でご紹介しましたが、実は一度これを使ってしまったらもう手放せなくなること間違いなし!の道具です。使ったらもう買わずにはいられませんので覚悟してお使い下さい(笑)。

なお、見ての通り構造は簡単ですからすぐに作れます。先程ご紹介した私の自作モノの作り方をご紹介します。

まずホームセンターの木材端材売り場で、手頃な幅と長さの板を買ってきます。私は杉材の切れ端を利用しました。実際に握ってみながら、持ち手の形状と幅を鉛筆で書き込んでいきましょう。持ち手形状が決まったら、ノコギリとヤスリで狙った形状になるように削っていきます。角が尖っていると危ないですから必ず丸めておきます。

板が作れましたら、そこに板の大きさの床革を木工用ボンドで貼り、刃物お手入れ油を塗り込み、緑色の研磨剤を塗り込んでいきます。

この研磨剤は、通称「青棒」と呼ばれておりバフ磨きなどで使われるものです。

この青棒が鏡面仕上げ用ですが、もう少し荒く磨く様に「白棒」というものもあります。

私のルージュスティックは裏面にも床革を貼って油を塗り、白棒を塗り込んでいます。ルージュスティックでも切れ味が復活し難くなってきたら、一度白棒で磨いてから青棒で磨くと、もう少しだけ切れ味が復活する場合があります。

包丁カバーの作り方

包丁を普段どう保管しておくか、ですが、私はこんな風に吊り下げるものを自分で作ってそこに差し込んで保管しています。

普通は机や引き出しに置いて保管するということになるでしょうから、刃が傷つかない(刃で傷つけられない)ように刃の部分を覆う包丁カバーのようなものを作っておくと良いでしょう。これも凝り出すと色々手を掛けたくなりますが、画像のような一番シンプルなカバーの作り方をご紹介します。

まず、1.5ミリ厚位のヌメ革を用意します。アマゾンなどで売っているカット革で十分です。

カットレザー ヌメロ 牛革 約1.6mm厚 15×30cm ブラウン

これを、包丁全体を覆うサイズで2枚切り出します。私の包丁カバーの場合は、縦7センチ×横5センチです。このサイズを決める時、中にすっぽりと包丁が入って、かつ、その周囲に3ミリ程の余裕を持たせて下さい。

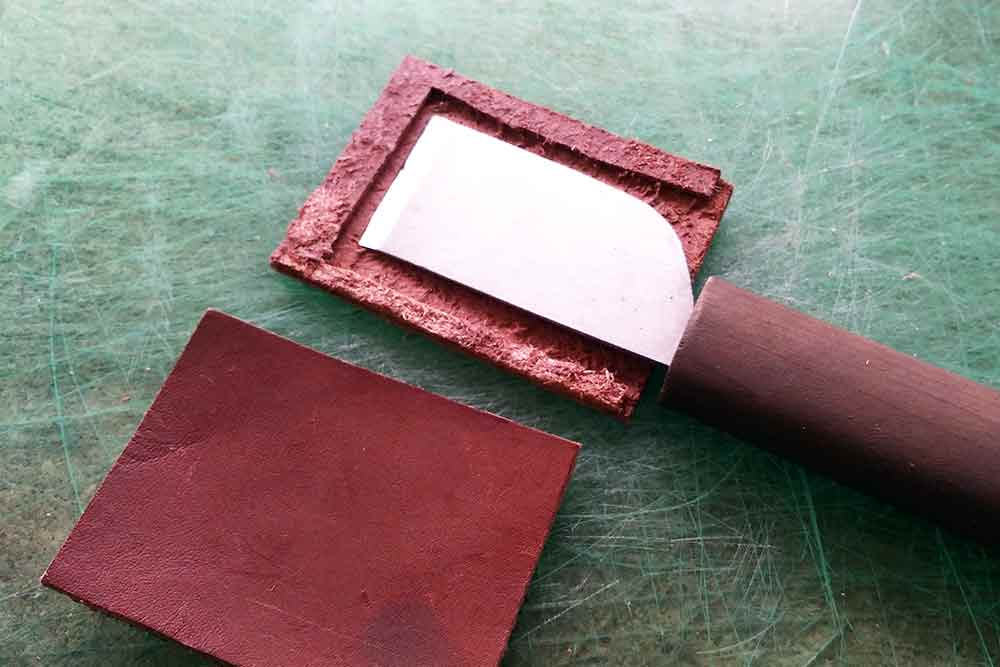

次に、先程切り出した革の1枚の周囲1.5ミリの余裕部分に同じ革で1.5ミリのスペーサーを貼り付けていきます。但し、包丁を出し入れする一番下の辺を除く3辺のみです。画像のような感じですね。

で、この上に一番最初に切り出したもう1枚の革を木工用ボンドで貼り付けて完成です。

貼り付ける際はスペーサーのところでクリップなどを使って空間をつぶさないように圧着して下さい。

こうすると、包丁の厚み分の余裕を持った包丁保管カバーが出来上がります。革包丁を平置きにして保管する際は常にこのカバーに入れておくようにしましょう。

如何でしたでしょうか。こまめにお手入れをして、マイ包丁カバーなんかも出来てくるとぐっと愛着も沸いてきますよね。愛用の道具達で皆さんの靴作りライフがもっともっと楽しくなりますように!